项目名称:青海都兰夏尔雅玛可布遗址考古发掘项目

发掘时间:2021年-2024年

发掘地点:青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县巴隆乡河东村

发掘单位:青海省文物考古研究院、西北大学

项目负责人:杜玮

一、遗址概况

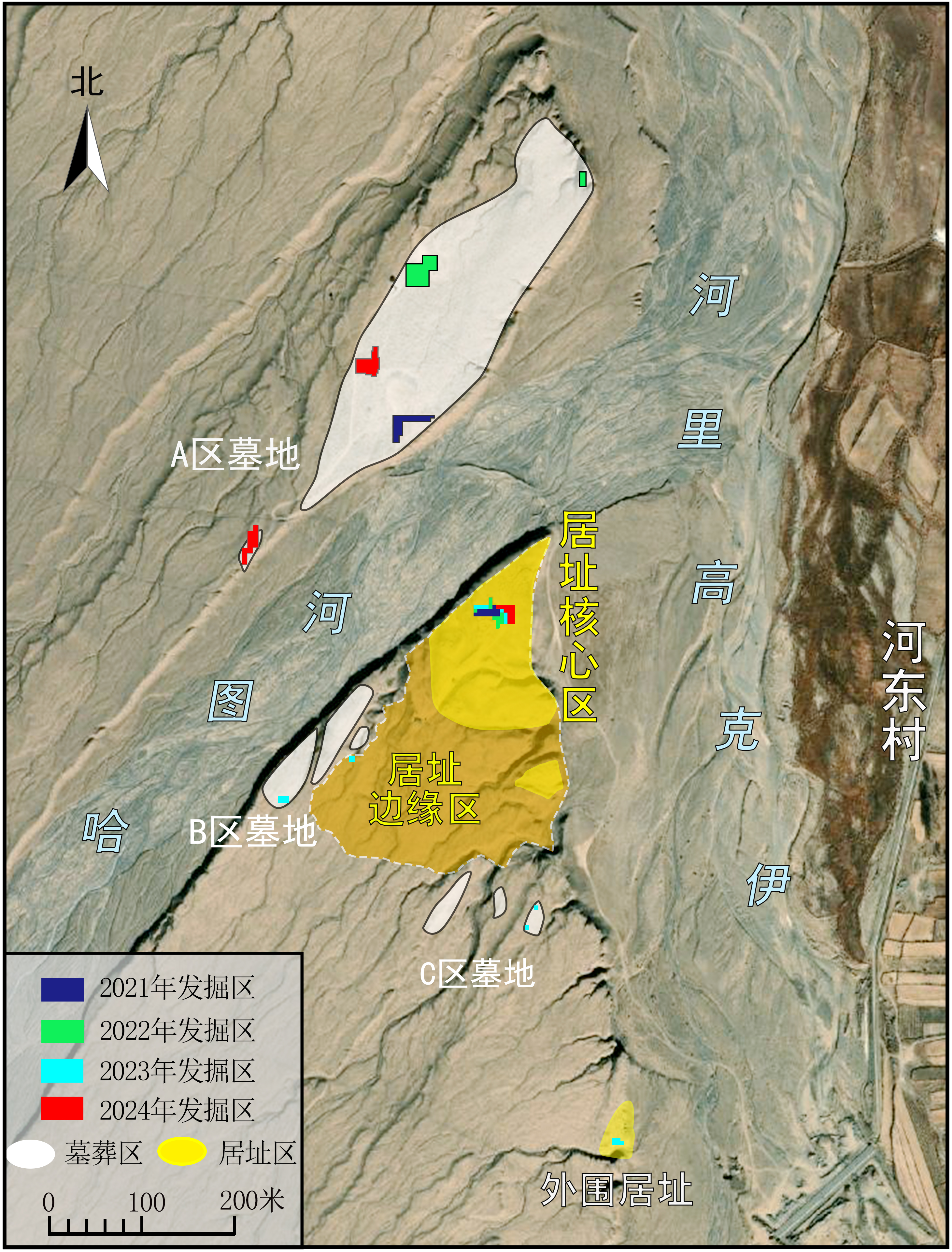

夏尔雅玛可布,蒙语意为“黄羊出没的河滩”。遗址位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县巴隆乡河东村西3公里处,坐落在柴达木盆地东南边缘布尔汗布达山北麓,地处伊克高里河、哈图河两岸山前冲积台地,海拔约2990米,地貌为荒漠戈壁。遗址绝对年代为公元前1500~前1000年。经过系统调查,确认该遗址是目前唯一一处兼有居址和墓地的诺木洪文化大型聚落。2021年至2024年本项目进行了三次发掘,发掘面积3800平方米。

二、主要考古发现

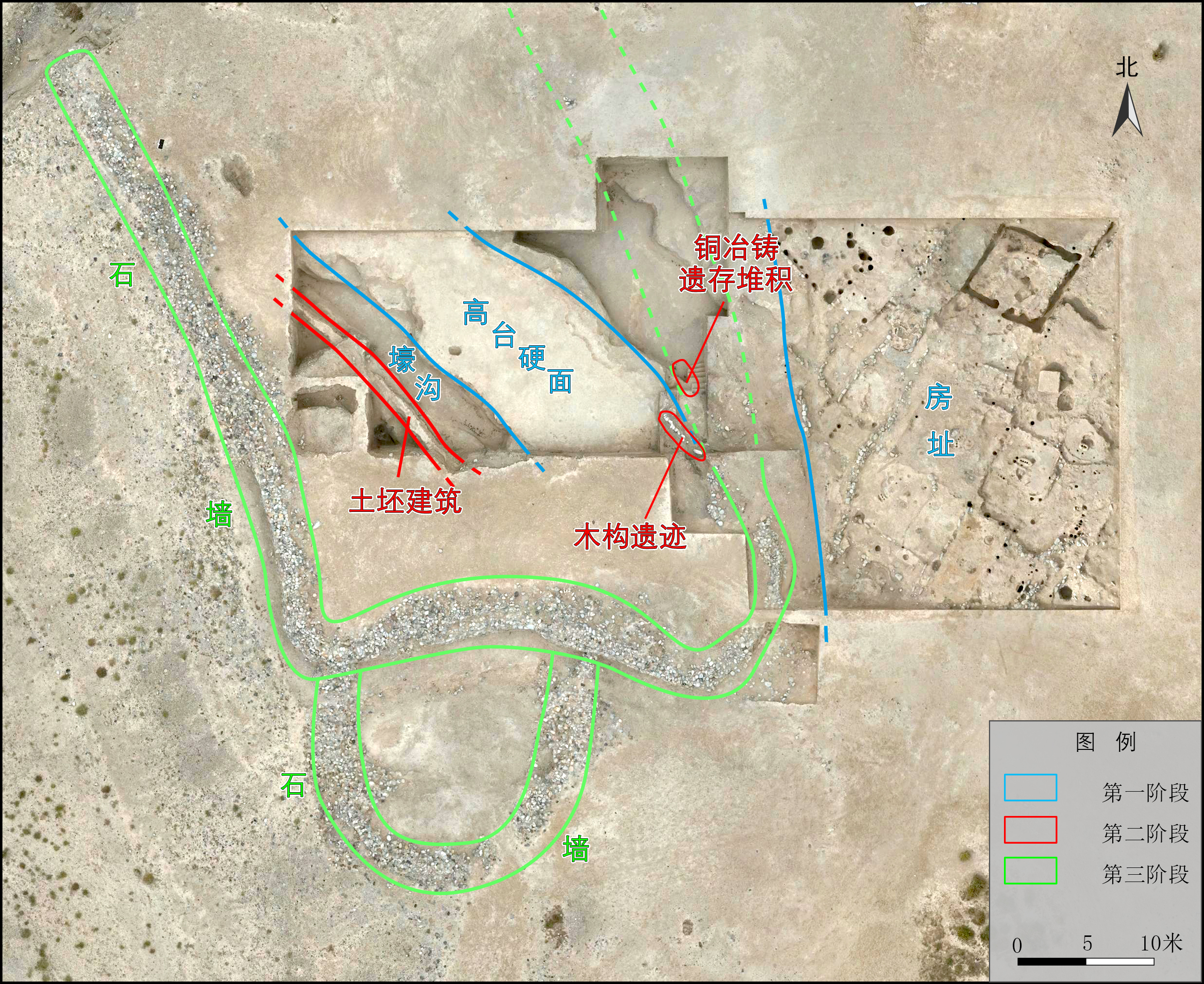

(1)居址区

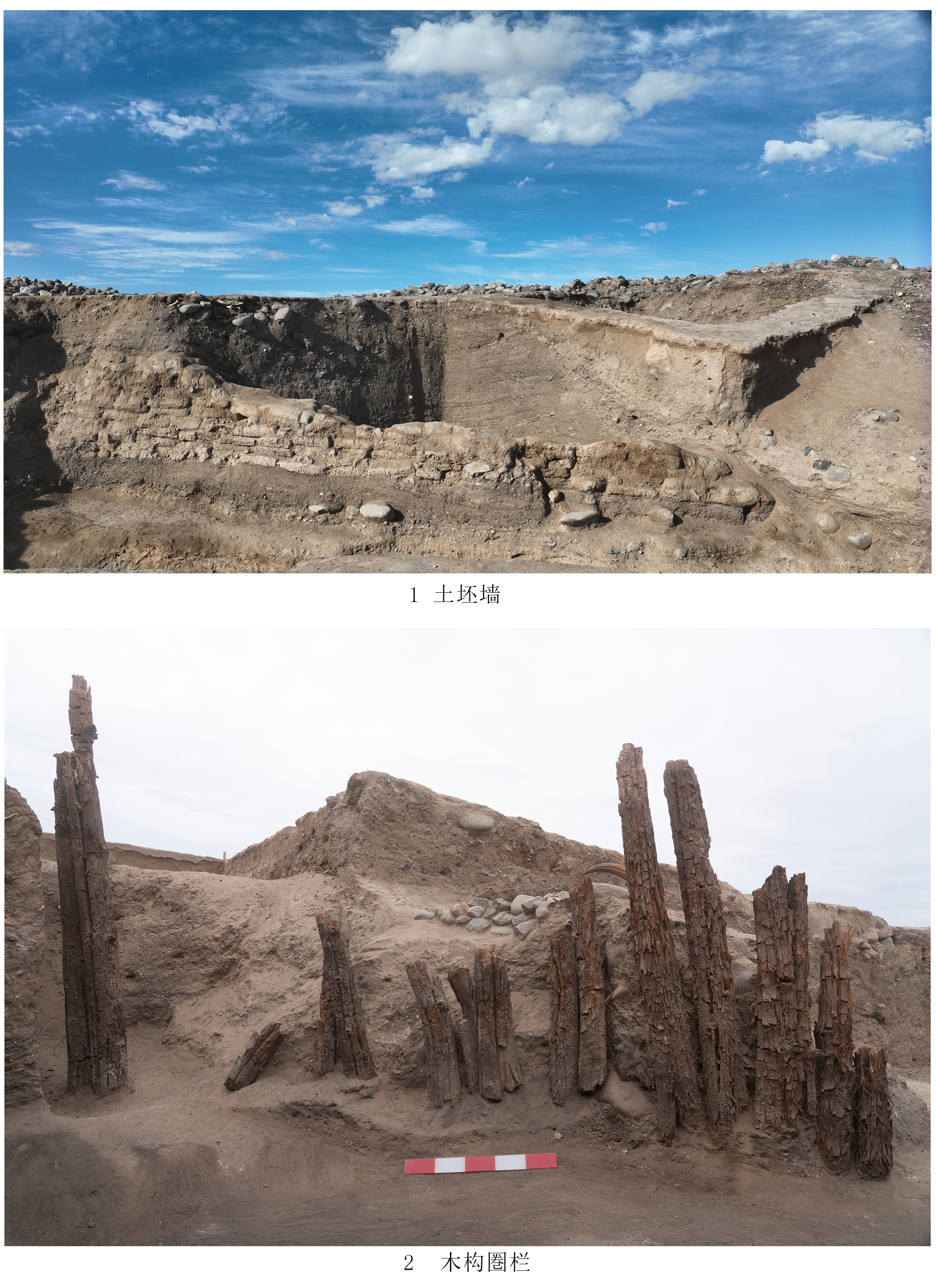

居址区已探明面积10.48万平方米,核心区现存面积约3.5万平方米。核心区发掘约650平方米,边缘区域仅经过勘探和试掘。发掘确认核心区文化堆积最厚约3米,可分三个阶段,揭露有石(城)墙、木构圈栏、石砌房址、土坯墙、灰坑、火塘、灰堆及铜冶铸遗存等。发掘还出土大量陶器、石(玉)器、骨角器、铜器、木器、编织物等。

(2)墓葬区

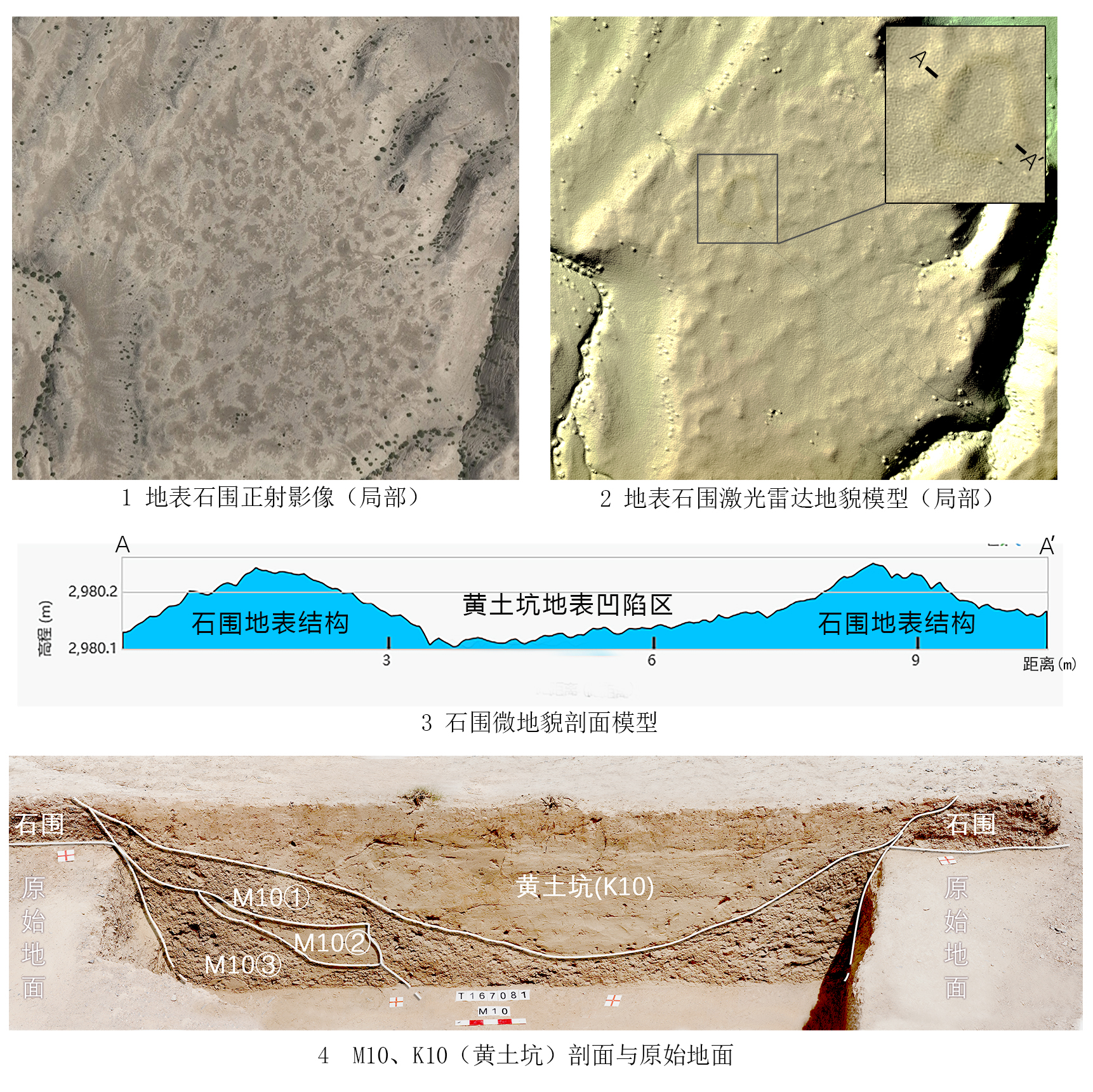

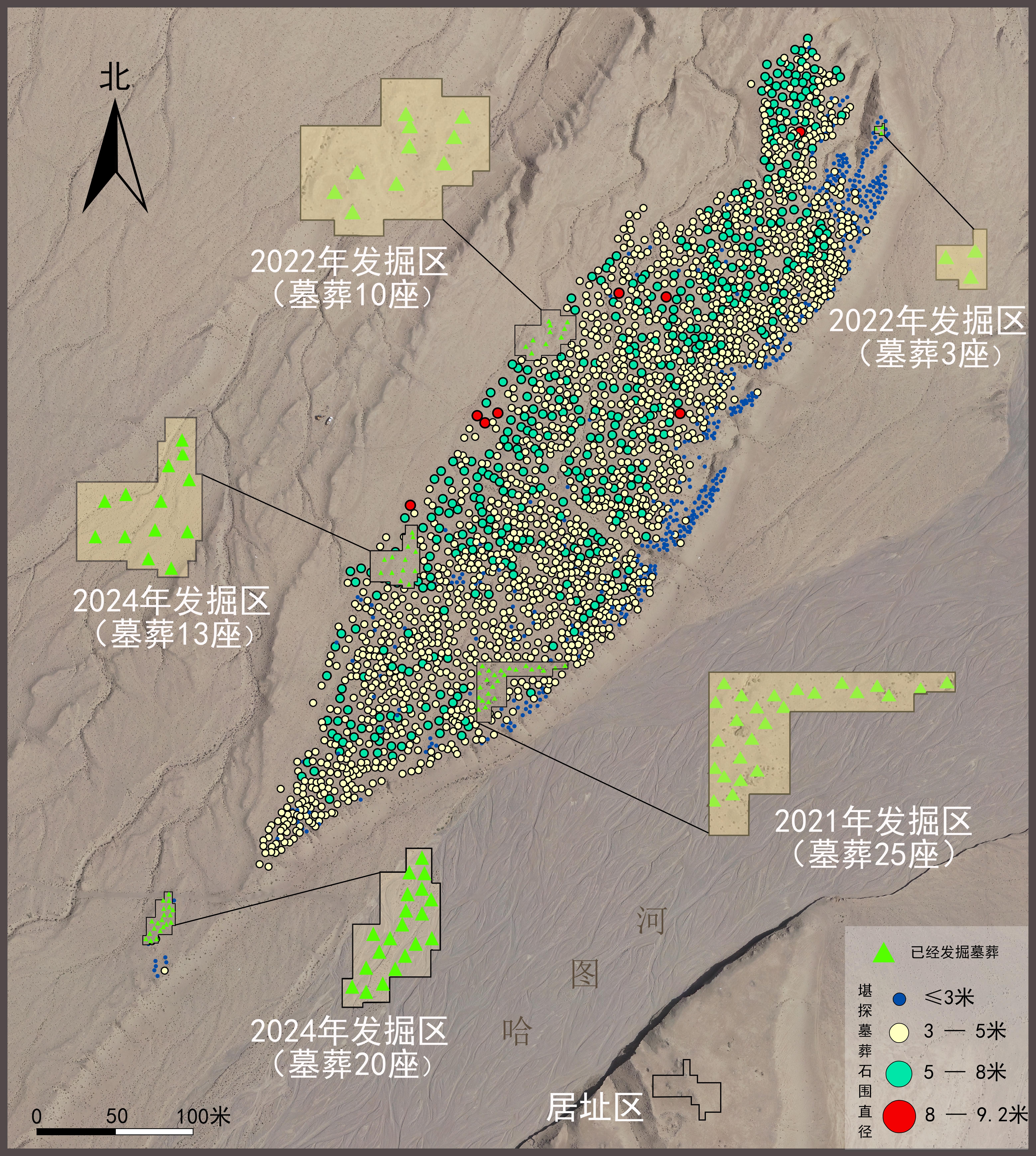

三片墓地总面积14余万平方米,地表可见大小不一的石围和黄土坑。结合地表踏查、考古勘探、机载激光雷达扫描、RTK定位,共确认3228座墓葬,已发掘52座,是目前所见西北地区数量最多、保存最为完好的史前墓葬群。

A区墓地面积最大,规模最大,等级最高。墓地面积8.12万平方米,确认墓葬2611座,已发掘71座。墓葬均为长方形竖穴土坑墓,盛行二次扰乱葬,死者下葬若干年后挖开墓穴,扰乱尸骨、重新填埋,墓葬解剖发掘揭示了这一葬俗的完整过程。大部分墓葬有双重木椁,部分保存有清晰榫卯结构或彩绘痕迹。随葬器物丰富,陶器、铜器、装饰品数量较多,也有少量漆木器及动物随葬。

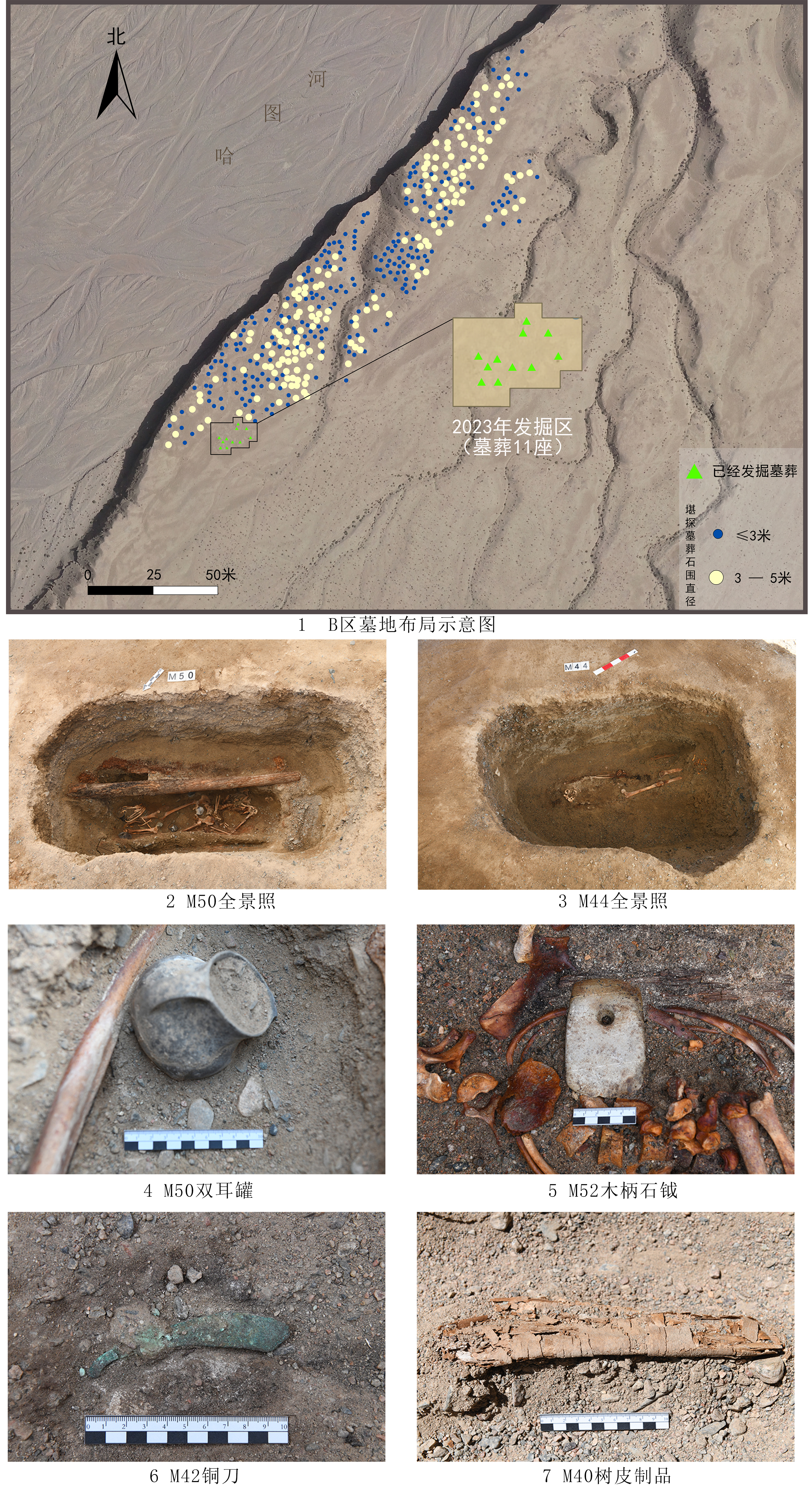

B区墓地确认454座墓葬,已发掘11座。埋葬形式与A区一致,但形制较小,仅有单椁,随葬少量陶器、铜器和树皮制品。

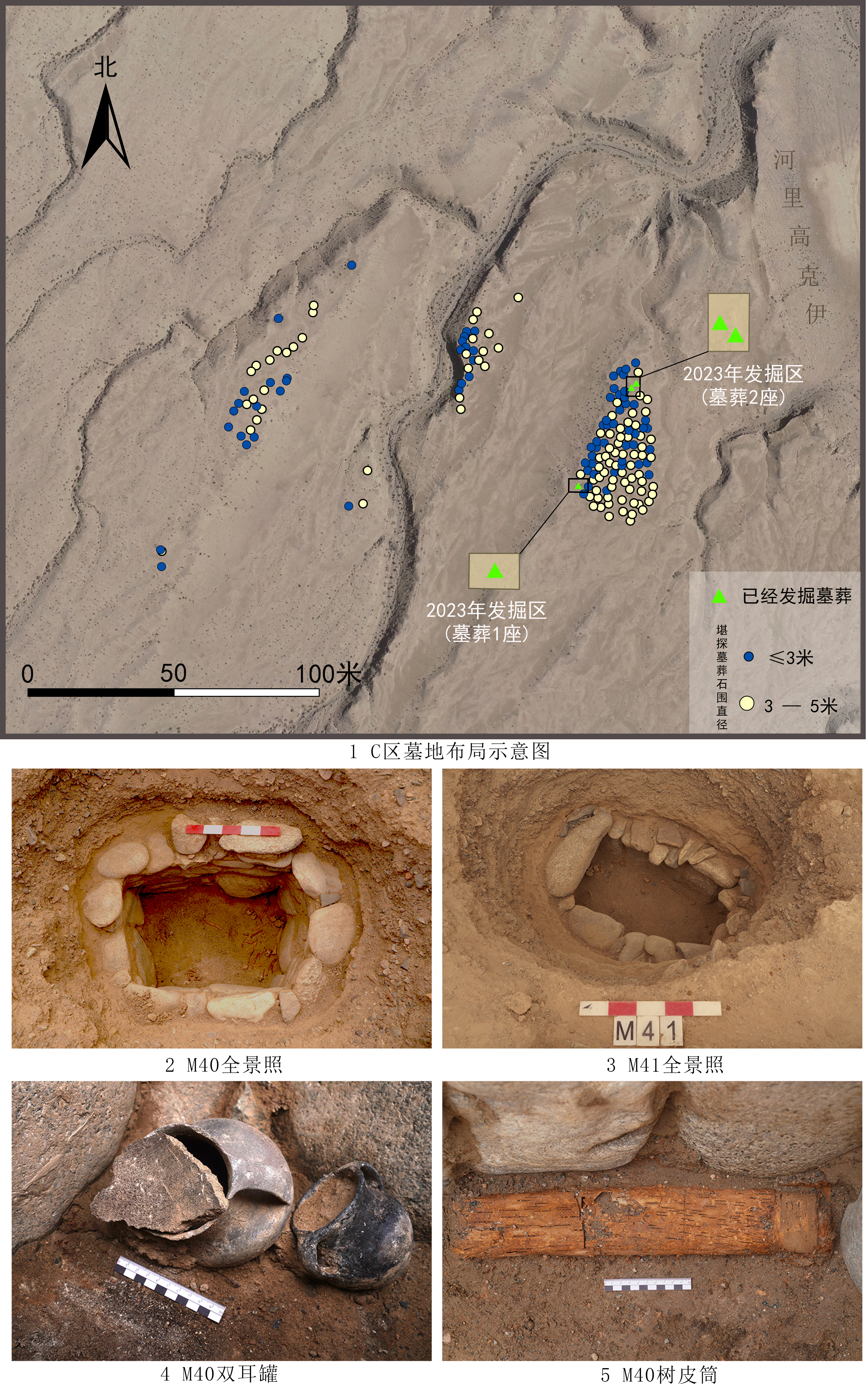

C区墓地确认163座墓葬,已发掘4座。墓葬均为小型竖穴土坑石椁墓,皆为二次葬,随葬零星陶器和树皮制品。

三、多学科综合研究

目前该遗址已开展年代、古环境、生业经济、手工业技术、文物保护等共20余项专题与综合研究。研究表明当时为高山荒漠-绿洲镶嵌环境,主要种植大麦及少量小麦、黍,饲养绵羊、山羊、黄牛、狗、马等,反映存在较大规模农牧混合经济,同时以采集狩猎野生动植物为补充。特殊干旱条件下的皮毛编织物、木器等保存完好,以及大量铜器、玉(石)器、铜冶铸遗存的发现,为研究手工业技术提供了丰富材料。

四、收获和意义

夏尔雅玛可布遗址是已知面积最大、资料最为丰富的诺木洪文化大型聚落。它的发现极大丰富了诺木洪文化内涵,实证了柴达木盆地三千年文明史,其主要收获和意义有以下三点:

(1)柴达木盆地大型农牧聚落

遗址首次揭露出柴达木盆地功能复杂、面积最大的史前大型荒漠绿洲农牧聚落,为全面研究诺木洪文化提供了丰富的物质实证,是探讨早期人群适应定居高原荒漠环境的珍贵样本,也为现代生态脆弱地区经济、环境和谐发展提供了历史借鉴。

(2)西北地区史前最大墓葬群

三片墓地共3228座墓葬,是目前西北地区发现规模最大、保存最为完好的史前墓葬群。极度盛行的二次扰乱葬,为探讨墓葬埋葬及扰乱过程、仪式信仰等提供了丰富材料;三片墓地排列整齐,规划明显,是研究墓葬布局、人群结构和亲缘关系的重要资料;不同墓地墓葬形制规模已显示出等级差异,为揭示柴达木盆地乃至青藏高原史前社会分化提供了绝佳案例。

(3)早期高原丝路的关键节点

遗址汇聚了多元文化因素,有源自西亚地区的麦类作物、马牛羊,欧亚草原风格的铜竿头饰、菌状铜器,中原及北方地区的黍、彩陶、漆器及双重木椁葬具,南亚大陆的红玉髓珠,西太平洋到印度洋暖水区的海贝等遗存,丰富的物质交流活化了早期高原丝路的历史场景。

青海都兰夏尔雅玛可布遗址项目点评

王占奎 研究员

陕西省考古研究院

遗址的考古实践为西北干旱区田野工作提供了创新性工作范式。该遗址地处极端干燥的沙砾环境,考古团队通过观察地表“麻点”迹象,寻找到了古代墓葬的辨识方法:当墓室内棺椁腐朽后,墓坑上层松软填土塌陷形成凹坑。在风雨吹洗作用下,墓坑周边的砂石土块仅剩下砾石,形成环形石圈,而黄土则逐渐填满凹坑形成黄土坑。这种基于地表堆积特征逆向推导墓葬分布的方法,有效克服了以往传统手段的局限性,形成了一套独具特色的诺木洪文化墓葬遗迹识别方法体系。

夏尔雅玛可布遗址的发掘理念是考古队集体智慧迸发的典型案例。从发现地表“麻点”的异常迹象到形成系统性识别方法的过程,既非个别学者的灵光乍现,亦非机械套用既有经验,而是基于多学科技术、深入认识遗址所在地环境特点和长期大量实践结合的产物。这种认知路径与良渚、周原等大遗址关键遗迹识别案例共同形成了经典的田野考古工作方法体系。不仅破解了具体遗存的形成机制,更拓展了对考古遗存的认知维度,为田野考古工作开辟了新视域。